赤れんが庁舎の材と技

赤れんが庁舎は1888(明治21)年に竣工しました。北海道の土、石、木を材料に使い、

最高峰の知識と技を注ぎ込んで建設された北海道を代表する歴史的建造物であり、国の重要文化財にも指定されています。

北海道の土から生まれた赤れんが

赤れんが庁舎に使われているれんがの数は、およそ250万個。れんがに適した粘土が発見された白石村(現・札幌市白石区)で創業した鈴木煉瓦製造場が主に製造しました。れんがの色は、焼成によって土中の鉄分が酸化した色で、鉄分の多い粘土からは赤みの強いれんがが生まれます。焼成温度によっても色は異なり、約800度でみかん色、1,000度を超えると赤紫色から黒褐色になります。1968年(昭和43年)の復原では、江別市野幌地区のれんが工場が協力して、必要なれんがを製造しました。

フランス積みの華麗なる演出

れんがは互いがかみ合うように積み上げていくことで、力をピラミッド状に拡散できる構造になっています。積み方にはフランス積みやイギリス積みがあり、赤れんが庁舎に採用されたのはフランス積みです。フランス積みはれんがの長手と小口が交互に積まれ「長・短・長・短」、つまり「ツー・トン・ツー・トン」のリズムがあり、華やかです。一方、イギリス積みは「長手だけが連続で現れる段」と「小口だけが連続で現れる段」を積み重ねていく堅牢な積み方とされています。

美しさを奏でる異形れんが

れんがというと四角四面なものをイメージしがちですが、赤れんが庁舎には異形れんがと呼ばれるユニークな形のれんがも使われています。その代表が鳩の胸のような優美な曲線をもつ「鳩胸れんが」です。ほかにも剣のように先端が尖った「剣先れんが」や、れんがをずらしながら重ねて、もみじの葉のようなギザギザを表現する「もみじ」という技法も見られます。

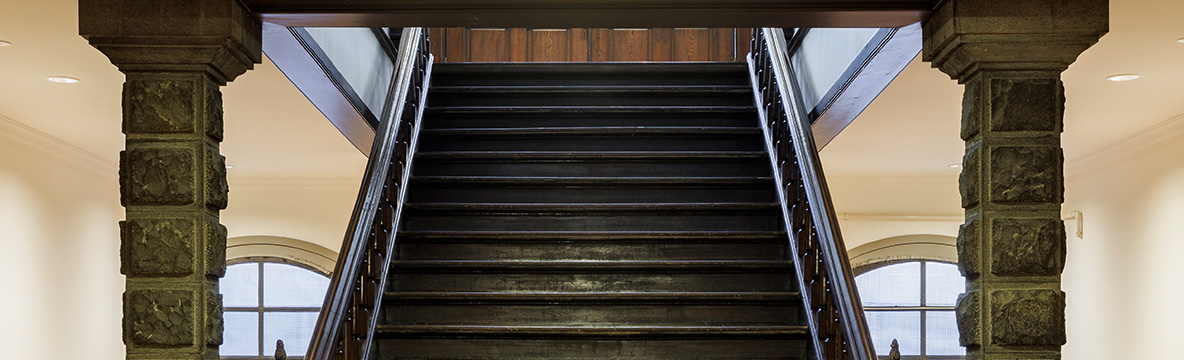

れんがの名脇役札幌硬石

赤れんが庁舎の玄関車寄、腰壁、窓廻り、階段などには明灰色の石が使われています。これは札幌硬石という安山岩で、札幌市南区の硬石山で現在も採掘が続いています。札幌硬石の色と素材感は、れんがと絶妙の対比をなし、建物のアクセントになっています。

れんがの中に息づく美意識

赤れんが庁舎の内装には、北海道産の木材が使われています。1909(明治42)年に発生した火災後の復旧から1世紀以上が経過し、壁の腰板、階段、扉などが歳月の積み重ねとワニス塗装によって飴色の艶を放っています。階段の親柱や部屋の出入り口枠などには彫刻が施され、北海道の豊かな森が育んだ銘木の美、そこに刻まれた職人の技と美意識を見ることができます。

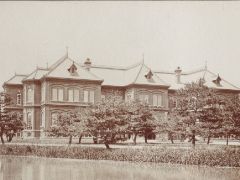

昭和の復原で創建時の姿に

赤れんが庁舎は1968年(昭和43年)、創建時の姿に復原されました。

創建時の図面が残っていなかったため、明治時代の写真を拡大し、れんがを1個1個数えて各部の大きさを算出しました。

主な復原は八角塔、屋根窓、換気筒、煙突、南北両側の脇玄関、屋根の棟飾りで、さらに正面玄関上の屋根寄棟はマンサード屋根に、

屋根の亜鉛鉄板葺は天然スレート葺に戻され、創建時の姿がよみがえりました。

令和の大改修

赤れんが庁舎は、令和元(2019)年から、休工期間を挟みながら、5年余りに及ぶ大規模改修を行いました。

赤れんが庁舎のあゆみ

※写真出典:北海道大学北方資料データベース

| 1869年(明治2年) | 明治政府が開拓使を設置する 蝦夷地が北海道と改称される |

|---|---|

| 1873年(明治6年) | 開拓使札幌本庁舎が竣工 |

| 1879年(明治12年) | 開拓使札幌本庁舎が火事で焼失 |

| 1882年(明治15年) | 開拓使が廃止され、3県を設置 |

| 1886年(明治19年) | 3県を廃止し、北海道庁を設置。赤れんが庁舎着工 |

| 1888年(明治21年) | 赤れんが庁舎が竣工 |

| 1895年頃(明治28年頃) | 赤れんが庁舎の八角塔・換気塔撤去 |

| 1901年(明治34年) | 第1回北海道会開く |

| 1909年(明治42年) | 赤れんが庁舎、火災で内部を全焼 |

| 1911年(明治44年) | 赤れんが庁舎復旧工事完成 |

| 1947年(昭和22年) | 地方自治法の施行により、北海道庁は北海道、長官は知事、北海道会は道議会と改称 |

| 1967年(昭和42年) | 開拓使札幌本庁舎跡および赤れんが庁舎が国の史跡に指定 |

| 1968年(昭和43年) | 赤れんが庁舎、復原改修 |

| 1969年(昭和44年) | 国の重要文化財に指定 |

| 2019年(令和元年) | 約6年間の大規模改修工事が始まる |

| 2025年(令和7年) | 大規模改修工事完成・リニューアルオープン |

(The University Museum, The University of Tokyo)

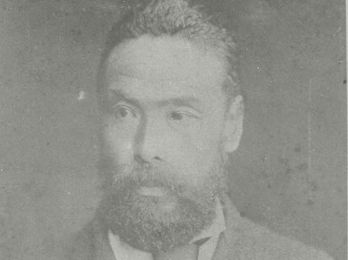

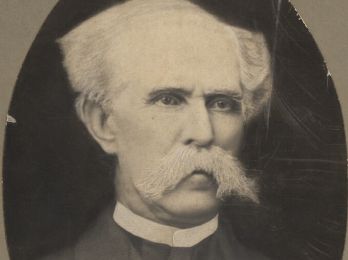

優秀な技師団を率いて庁舎設計

平井 晴二郎

1856~1926年

米国の大学で土木工学を学び、帰国後、北海道庁の優秀な技師団を率いて赤れんが庁舎の設計を成し遂げました。小樽にあるれんが造りの旧手宮鉄道施設機関車庫3号の設計も手がけています。さらに東京駅の建設時には鉄道院副総裁の重職にあり、建築家・辰野金吾を設計者に指名したとされています。赤れんが庁舎建設に必要なれんがの生産体制の構築にも関わり、れんがという西洋文明のピースを社会に埋め込んだ立役者といえます。

-

開拓使札幌本庁舎の精神を継承

1869(明治2)年から1882(明治15)年まで、開拓を主導した国の役所が「開拓使」です。開拓使札幌本庁舎(1879年焼失)はドームを戴く左右対称の米国ジョージア様式。19世紀半ばの米国で進取の気性を象徴する建築でした。この精神が、赤れんが庁舎に受け継がれています。

-

北海道開拓を

導いた開拓長官

黒田 清隆1840年~1900年

開拓使設置後、開拓次官として自ら渡米し、ケプロンを招聘。その助言に沿って開拓使十年計画を立てました。その後開拓長官となり、屯田兵創設、西洋農業導入など北海道の基盤を作りました。 -

米国政府高官から果敢な転身

ホーレス・ケプロン1804年~1885年

米国政府の農務長官を辞し、67歳で来日。札幌農学校教頭W.S.クラーク、鉄道建設を担ったJ.U.クロフォード、畜産指導のエドウィン・ダンなど多くのお雇い外国人を取りまとめ、米国の方式による開拓を指南しました。

※写真出典:北海道大学北方資料データベース

文・監修/北室 かず子

出典/『赤れんが庁舎物語』

(一財)北海道文化財保護協会

コミュニケーションマーク

赤れんが庁舎の「核」となる「ひとつの煉瓦」と、八角塔に旗めく北海道のシンボルである「七稜星」をモチーフにデザイン。煉瓦の中央に星を配したレイアウトは、赤れんが庁舎の腰回りに積まれた煉瓦に見られる「刻印された煉瓦」をモチーフにしています。